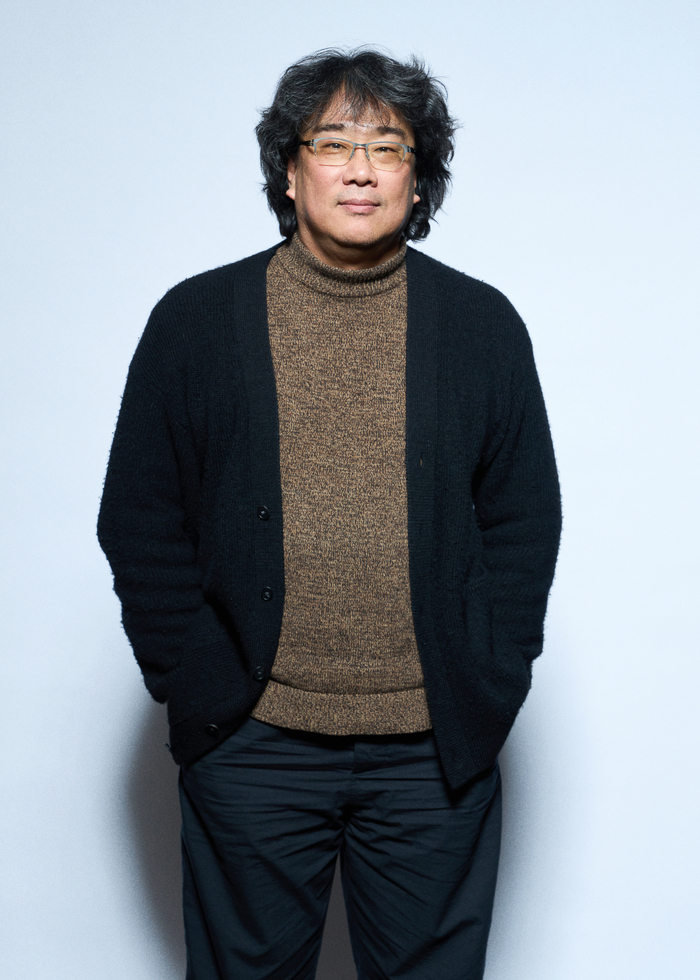

[스포츠서울 | 함상범 기자] 영화계에서 봉준호는 선한 사람으로 꼽힌다. 영화를 잘 만드는 것 이상으로 상대에 대한 배려가 깊다는 평가다. 평소 타인을 존엄하는 태도가 곧 영화로 연결되는 인상이다.

봉 감독 영화에는 인간에 대한 깊은 고뇌와 애정이 있다. 깊게 파고든 어떤 핵심이 대중적 공감을 일으킨다는 의미다. 괴물을 통해 가족의 의미를 되새긴 ‘괴물’(2006) 대한민국 엄마의 한을 다룬 ‘마더’(2008) 현대시대 계급에 관한 통찰과 화두를 던진 ‘기생충’(2019) 등 인간에 대한 애정과 관심이 뿌리 깊게 담겨 있다. 메시지를 중히 여기는 듯 보이는 봉 감독은 의외의 대답을 내놨다.

봉준호 감독은 “해외에서 저에게 사회적인 담론이나, 어떤 맥락에 통찰을 하는 것에 관심이 많지 않냐고 질문한다. 전 사회학이나 철학을 소화하지 못한다. 내 머리 회전은 그쪽으로 돌아가지 않는다”며 “구석진 코너에서 출발해 파들어가다보면 동굴이 점점 넓어진다. ‘미키 17’도 그런 맥락”이라고 말했다.

어찌됐든 또 파고 들었다. 이번엔 미키 반스라는 인물에 집중했다. 인간에 대한 애정 때문일까, 28일 개봉하는 ‘미키 17’에서도 인류애가 엿보인다. 미키는 죽을 일이 있으면 죽어야 하는 인물이다. 죽으면 모든 기억을 갖고 태어나기 때문에 계속 산다고도 볼 수 있다. 덕분에 기술이 발전되고 새 행성에 무사히 안착하지만, 사람들은 계속 미키를 무시한다.

“‘미키 17’ 원작은 상당히 철학적이에요. 그게 나쁘다는 건 아니에요. 저는 ‘내가 출력된 내 몸을 보고 있으면 어떤 기분일까?’에서 시작했어요. 극한직업을 거쳐 계속 죽고 출력되는 입장을 고민해 봤죠. 그러다 쭉 넓혀져서 커뮤니티가 미키를 어떻게 대하는가로 가게 됐어요. 사람들이 천시하잖아요. 누구보다 중요한 일을 하는데도요. 괄시하고 박대하죠.”

우주선의 사람들과 달리 외계 생명체 크리퍼 집단은 미키를 존중한다. 생명을 살린다. 당연히 죽을 거라 여겼던 순간 예상밖의 선택이 생기면서, 영화는 갑자기 소동극으로 변화한다. 마치 ‘기생충’에서 문광(이정은 분)이 돌아온 순간처럼.

“크리퍼는 누군가를 계속 구하려고 하죠. 후반부에 크리퍼는 생명을 위해 어떤 존에서 벗어나지 않아요. 한 청년으로 출발해서 거기까지 가는 거죠. 이렇게 확장했어요.”

감독이 의도로 만들어진 영화는 개봉과 함께 대중과 함께 공유한다는 특색을 갖는다. 수많은 사람들이 영화를 보고 느낀 감정과 해석이 모두 영화가 된다. 대중의 해석 덕에 파생되는 메시지의 확장은 감독에게 축복이다. 그럼에도 봉 감독이 원하는 건 단 하나다. 모두가 정신없이 빠져들어 영화를 보는 것이다.

“언젠가 한 번 극장에 갔는데 관객이 유튜브를 보더라고요. ‘매불쇼’였던가 그랬어요. 누군가 제 영화를 그렇게 본다면 저는 상처받을 것 같아요. 제가 원하는 건 관객이 정신없이 재밌게 보는 거예요. 절대 핸드폰을 켜지 않도록 하는 거죠. 재미와 아름다움이 목적이에요. 관객이 집에 가서 자려고 누었을 때 어떤 장면이나 대사가 떠오르고 공감하면서 가랑비처럼 젖어드는 느낌이 있다면 그게 메시지일 것 같아요. 포크에 찍어서 들이미는 건 싫습니다.” intellybeast@sportsseoul.com

기사추천

0

![‘동성 키스신’으로 화제 모았던 혜리, 이번엔 파격 비키니 뒤태 공개[★SNS]](https://file.sportsseoul.com/svc/desking/1000/index/202503/A1500415_5_20250313134655.png)

![K-POP 최고를 가린다…제34회 서울가요대상 본상 투표 24일 시작 [34th 서울가요대상]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/03/24/news-p.v1.20250324.1921d3a0042f451981c3bde33db697c4_P1.jpg)

![우승으로 화려한 은퇴, 김연경 “꿈 같은 순간, 드라마 시나리오도 이렇게 못 써”[현장인터뷰]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/04/08/news-p.v1.20250408.07b66d4e1b6d47d2b5ee1e3ecab32d39_R.jpg)