|

[스포츠서울 | 김용일기자] ‘Positive(양성).’

지난달 7일 일본 도쿄 오다이바에 있는 2020 도쿄올림픽 메인프레스센터(MPC). 기자는 올림픽 현장 취재를 모두 끝내고 MPC 워크룸에서 귀국 전 시행한 마지막 코로나19 검사 결과를 확인하려고 ‘ICON(감염통제지원시스템) 프로그램’에 접속했다. 그런데 뜻밖에 ‘양성’ 결과가 나왔다.

앞서 마지막 검사를 앞두고 빡빡한 취재 일정을 소화한 터라 ‘몸살기’를 느끼긴 했다. 그러나 기침과 열 등 코로나19의 대표적 증상이 없었기에 큰 의심이 없었다. 게다가 도쿄 입성 전 취재진은 코로나19 백신 접종을 1~2차에 걸쳐 모두 마쳤다. 그리고 3주간 도쿄에서 지내면서 이전까지 시행한 코로나 검사 모두 음성 결과를 받았다. 이날도 귀국 비행기에 오르기 전 필수 서류인 ‘72시간 전 코로나 검사 음성 결과지’만 출력하면 된다는 생각으로 ICON 프로그램에 접속했는데 충격의 ‘양성’이 뜬 것이다. ‘이게 바로 돌파 감염이구나’라는 생각과 더불어 백신을 맞아서 그나마 큰 증상이 없음을 알게 됐다.

|

진짜 악몽은 그때부터였다. 올림픽과 패럴림픽을 개최한 도쿄는 ‘보여주기식 방역’으로 뭇매를 맞았다. 막상 기자가 ‘양성자’가 돼 보니 허술한 시스템을 더욱 실감나게 느낄 수 있었다. 우선 올림픽조직위는 대회 폐막을 앞두고 마지막 검사에서 양성 판정을 받은 기자나 다른 관계자에 대한 후속조처 시스템이 전혀 없었다.

양성 결과를 받은 뒤 MPC 내 코로나 관련 부스를 찾아 보고했는데 대다수 관계자는 어쩔 줄 몰라 했다. 1시간여 지나 조직위 검역 관계자가 방역복을 입고 기자에게 왔는데 “숙소로 돌아가서 대기하라”고 했다. 기자는 “어떻게 돌아가느냐”고 물었는데 “지하철이나 택시 등을 타고 가면 된다”고 답했다. 국내에서는 방역 차량을 불러 확진자를 격리 시설로 옮기는 게 일반적이다. ‘알아서 가라’는 검역 관계자 얘기에 헛웃음이 나올 수밖에 없었다. 기자는 어쩔 수 없이 택시를 불러 숙소로 돌아갔다.

숙소에서 다음 날까지 하염없이 대기해야 했다. 조직위는 전화도 잘 받지 않았고, 이메일도 체크하지 않았다. 그러다가 본지 일본어판을 운영하는 재일교포 담당자가 직접 전화를 걸어 항의하자 그제서야 실토했다. 조직위는 “올림픽 기간 운영한 (선수·관계자를 위한) 격리 시설은 폐쇄했다. 지금 도쿄에 확진자가 많아 격리 시설과 각종 병상이 부족하다. 막판에 양성이 나온 올림픽 관계자가 여럿 있는데 일단 묵고 있는 숙소에서 며칠 격리할 수도 있다”고 했다. 조직위는 애초 각국 취재진에 전달한 플레이북을 통해 ‘올림픽 기간 양성 판정을 받으면 조직위 차원에서 관리하겠다’는 메시지를 전했다. 그러나 대회가 끝난 뒤엔 ‘나 몰라라’한 것이었다.

조직위는 강하게 항의하자 택시 1대를 보내왔다. ‘어디로 가는지도 모르는 택시’에 탑승했는데 도착한 곳은 스미다강 근처에 있는 한 비즈니스 호텔이었다. 이 호텔은 영업을 중지하고 도쿄 시민 중 확진자를 격리하는 시설로 활용되고 있었다.

|

|

격리 호텔은 매우 좁은 방이었으나 창밖으로 스미다강이 보이는 ‘강 뷰’였다. 이곳엔 도쿄 시민 뿐 아니라 올림픽주관방송사 OBS 관계자 등도 있었다. 나중에 알게 된 것이지만 격리 호텔은 올림픽 관계자들 가운데서는 ‘선택받은 자’만 들어올 수 있는 곳이었다. 조직위는 확진자에게 대부분 ‘알아서 격리하라’는 주문을 했다고 한다. 본지 재일교포 담당자가 논리정연하게 항의하다 보니 조직위가 기자를 이곳으로 안내한 것이 아닐까 싶었다. 올림픽 기간 확진 판정을 받은 선수 및 관계자는 감옥 같은 격리 시설에서 고통받은 적이 있다.

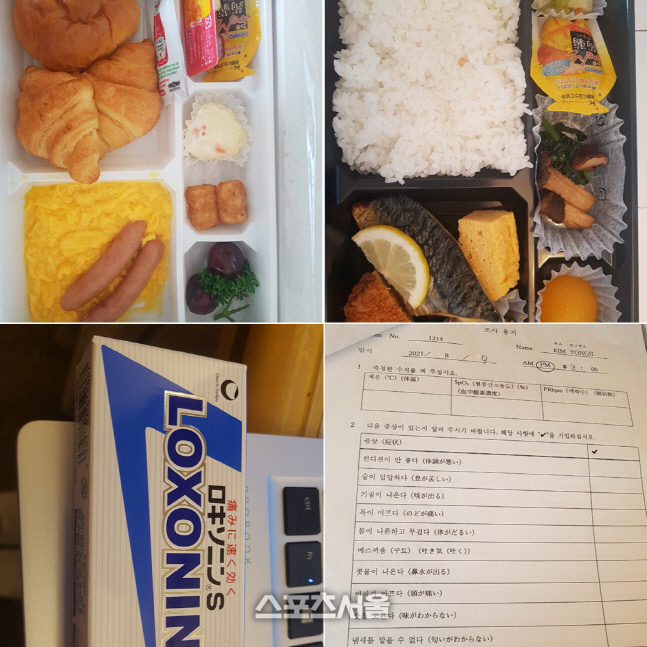

도쿄도 규정에 따르면 확진자는 양성 판정을 받은 날부터 격리 시설에서 열흘 묵어야 하고 증상이 없으면 퇴소한다. 기자는 닷새 정도 후·미각 상실 증상을 겪은 것 외엔 별다른 증세가 없었다. 격리 기간 몸보다 힘든 건 정신이었다. 격리 호텔의 생활 지침부터 실소가 나왔다. 국내 생활치료센터와 다르게 식사 시간엔 확진자끼리 엘리베이터를 타고 로비로 내려와 도시락을 가져가야 했다. 격리 호텔엔 좁은 엘리베이터 2대가 있는데 1대는 운행하지 않았다. 매번 하루 세 끼를 먹기 위해 확진자끼리 엘리베이터 1대만 이용해야 했다. 그 외엔 방 밖을 나갈 수 없다. 의사나 간호사도 상주하지 않고 약도 ‘사제약’을 지인에게 부탁하라고 했다. 매일 오전 7시와 오후 4시로 나뉘어 체온과 산소포화도, 각종 증세를 ‘수기’로 적어야 했다.

무엇보다 격리를 마친 뒤 ‘어떻게 재검을 받고 귀국하는지’에 대한 조직위의 답변이 없었다. 조직위는 올림픽 기간 운영한 코로나19 타액PCR 검사 시스템도 가동하기 어렵다고 했다.

|

도쿄 한국대사관은 위급 상황 발생 시 병원 이송 등 협조는 가능하지만 나머지는 현지 절차에 맞게 움직여야 한다면서 뚜렷한 해결책을 제시하지 않았다. 대한체육회와 재일 대한체육회, 본지 일본어판 관계자 등이 끊임없이 항의하자 조직위는 “기존 검사 시스템을 가동하겠다”고 태도를 바꿨다. 결국 기자는 열흘 격리를 마친 뒤 퇴소해 도쿄 시내에 다시 호텔을 잡고 MPC에서 검사를 받았다.

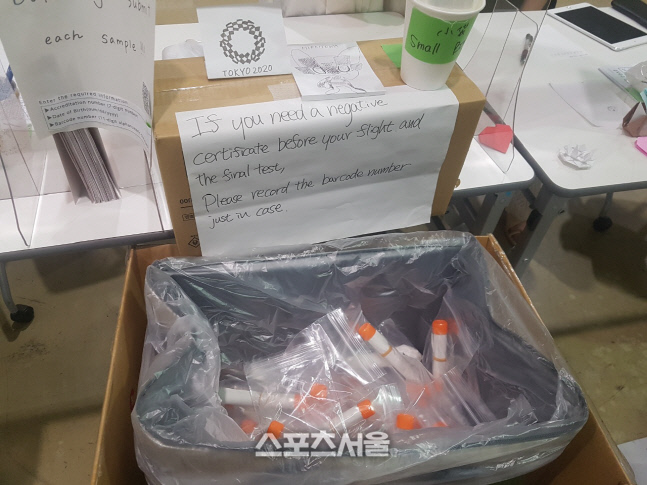

그런데 검사를 받은 다음 날 해가 떨어질 때까지 결과가 나오지 않았다. 알고보니 조직위가 MPC의 코로나 검사 부스에 제출한 기자의 검체 용기를 잃어버린 것이었다. 대회 기간에도 조직위는 다수 취재진의 검체 용기를 누락한 적이 있다. 결국 조직위는 기자에게 사죄한 뒤 늦은 밤이 돼서야 검체 용기를 찾았다고 알렸다. 그리고 ‘음성 결과’가 나왔다. 기자는 또 한 차례 검사를 받아 ‘2회 연속 음성 결과’를 받고서야 귀국행 비행기에 오를 수 있었다.

여러 차례 긴급 사태 선언에도 코로나 확산세가 좀처럼 꺾이지 않는 일본. 왜 그런 현실에 몰렸는지 올림픽 폐막 이후 ‘악몽 같았던 격리 기간’을 통해 새삼 깨닫게 됐다.

kyi0486@sportsseoul.com

기사추천

3

![‘파격 전라 노출’ 박지현 “몸 잘 만들어보려 노력…배우로서 엄청난 도전” [SS현장]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2024/11/15/news-p.v1.20241113.9dc427b2ed6f4603b362d141eae8b8dd_R.jpg)

![손흥민 A매치 50호골+배준호 쐐기골…홍명보호, 쿠웨이트 3-1로 꺾고 4연승 선두 ‘질주’[한국-쿠웨이트]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2024/11/15/news-p.v1.20241115.4fc4e437e0b34b33aa13a9d87b0449b7_R.jpg)