[스포츠서울 | 김용일 기자] 프로축구 K리그1의 ‘1+2 강등 제도’를 두고 갑론을박이 오가고 있다. 일부 구단과 사령탑 등은 현실에 맞지 않는 가혹한 정책이라며 ‘곡소리’를 내는데, 애초 시행 목적인 ‘팬 퍼스트’ 가치 측면에서는 성공적이기 때문이다.

2022년부터 시행 중인 1+2 제도는 1부 파이널B(하위리그) 최하위 팀이 차기 시즌 K리그2(2부)로 자동 강등한다. 11위 팀은 2부 2위 팀과, 10위 팀은 2부 3~5위 플레이오프(PO) 승자와 승강PO를 거쳐 잔류 운명을 걸정한다.

올 시즌 최종 라운드를 남겨둔 가운데 인천이 최하위(12위)를 확정, 생존DNA 애칭을 뒤로 하고 내년 처음으로 2부에서 지내게 됐다. 대구(11위·승점 40)와 전북 현대(10위·승점 41)는 승강PO를 대비한다.

제도에 대한 목소리는 최근 1부 잔류를 확정 지은 제주 김학범, 대전 황선홍 감독 입에서 다시 나왔다. 김 감독은 “K리그1 12개 팀 중 3개 팀이 강등권으로 확률이 25%다. 우리는 16개, 20개 팀이 아니다”며 팀 대비 강등권 진입 확률이 높은 것을 지적했다. 황 감독 역시 “K리그1 팀 수를 늘려야 한다. (현 체제에서 1+2는) 가혹하다”고 말했다.

중앙 단체인 프로축구연맹을 비롯해 일부 관계자의 시선은 다르다. 애초 1+2 제도가 프로스포츠 최우선 가치인 팬에게 마지막까지 볼거리를 제공하려는 목적으로 시행했고 대다수가 동의했다는 이유다.

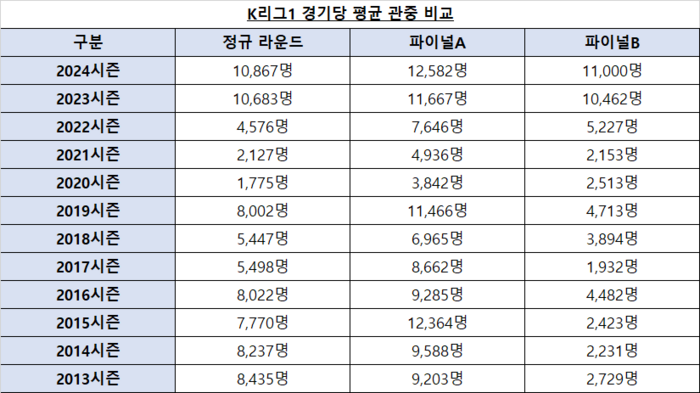

무엇보다 관중 유치면에서 성과 지표가 존재한다. 프로연맹 자료를 보면 승강제를 시행한 2013년부터 2018년까지 6시즌 파이널B 경기당 평균 관중은 2898명에 그쳤다. 유료 관중 집계 전환 후 첫 흥행 시즌인 2019년에도 파이널B 경기당 평균 관중은 4713명으로 그해 정규리그 평균 관중(8002명)은 물론, 파이널A 평균 관중(1만1466명)에 크게 못 미쳤다.

하지만 1+2 강등 제도를 처음 도입한 2022년 파이널B 평균 관중은 5227명으로 늘어나더니 2023년과 2024년 현재 각각 1만462명, 1만1000명으로 1만 명을 돌파했다.

올 시즌만 놓고 봐도 정규리그 평균 관중(1만867명)보다 많고 파이널A(1만2582명)와 큰 차이가 없다. 프로연맹 관계자는 “생존 싸움을 하는 구단의 심정은 누구나 이해한다. 그러나 다시 제도를 바꾸는 데 명분이 되기는 어렵다. 시즌 막판 하위리그의 긴장감, K리그2 활성화 측면에서 도움이 되는 게 사실”이라고 했다.

또 “시행 첫해 성남FC, 김천 상무가 지난해엔 수원 삼성만 강등했다. 강등 확률이 25%는 아니다. 여전히 1부 팀 생존률이 높다”며 2부 팀과 객관적인 전력 차를 언급했다. 결국 현장과 행정 사이 간극은 좁히기 어려운 제도로 보인다. kyi0486@sportsseoul.com

기사추천

0

![‘파격 전라 노출’ 박지현 “몸 잘 만들어보려 노력…배우로서 엄청난 도전” [SS현장]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2024/11/15/news-p.v1.20241113.9dc427b2ed6f4603b362d141eae8b8dd_R.jpg)

![손흥민 A매치 50호골+배준호 쐐기골…홍명보호, 쿠웨이트 3-1로 꺾고 4연승 선두 ‘질주’[한국-쿠웨이트]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2024/11/15/news-p.v1.20241115.4fc4e437e0b34b33aa13a9d87b0449b7_R.jpg)