[스포츠서울 | 함상범 기자] 6시간의 대혼란. “영화보다 더 영화 같다”며 입을 다물지 못한 시민은 엄동설한의 밤을 불면으로 지새웠다.

12월3일 오후 10시23분, 용산발 비상계엄령 기습 선포 직후 사회관계망서비스(SNS)에는 1312만명을 홀린 영화 ‘서울의 봄’이 실시간 트렌드로 등장했다.

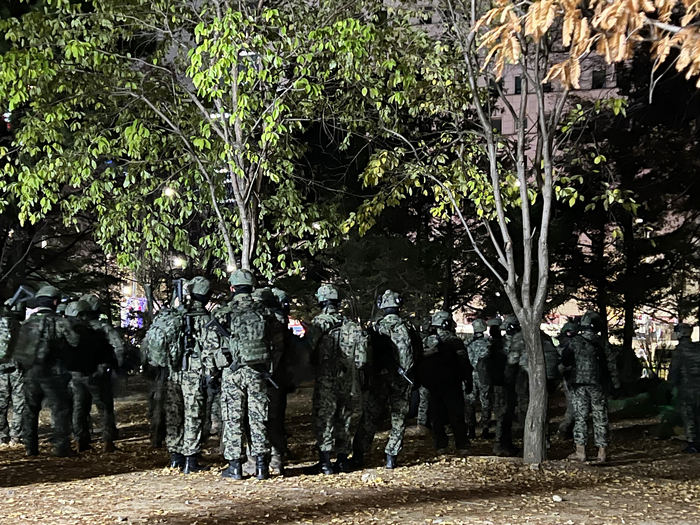

1979년 12월12일 9시간의 쿠데타를 모티프로 한 ‘서울의 봄’은 45년이 지난 2024년 12월3일 ‘서울의 밤’과 묘하게 닮았다. 광화문이 아닌 국회의사당에서 군사작전이 펼쳐졌고, 반란군을 저지하려는 진압군 대신 평범한 시민이 그 앞을 막아섰다.

계엄선포 3시간여 만에 무효, 6시간 만에 해제 돼 실패로 돌아간 ‘서울의 밤’은 군인이 아닌 시민의 힘이 쟁취한 해피엔딩이다. 자욱한 담배연기와 어지러운 술병 사이로 음흉한 미소를 지은채 ‘방랑시인 김삿갓’을 열창하는 전두광(황정민 분)과 맞선 건 수도방위사령관 이태신(정우성 분)이다. 당시 계엄세력의 계산에 없던 ‘시민’이 백척간두에 선 나라를 구한 셈이다. 실패한 ‘서울의 밤’은 성공한 ‘서울의 봄’과 무엇이 달랐을까?

“강력한 누군가가 리드해 주기를 바란다니까.”

쿠데타를 준비하던 전두광의 그릇된 세계관이다. 전후 30년이 채 지나지 않은 시점이니 당시 세풍이기도 했고, 영화속 극적인 캐릭터라이징을 위한 장치로 볼 수 있다.

그러나 현실 세계에서 일제강점기와 전쟁, 군부독재 시기를 지나 ‘시민의 힘’으로 일군 민주주의 가치는 극적요소를 가미할 수 없는 영역이다.

이제는 ‘강력한 누군가의 리드’가 아닌 스스로 발휘하는 ‘주권자의 힘’을 믿는 사회이고, 이미 여러 사건으로 이 힘의 크기를 증명했다.

“밖에 나가보세요. 바뀐거 하나도 없습니다. 세상은 그대로야.”

언론·출판·집회의 자유가 모두 통제되던 계엄정국. 독재자가 사라진 세상은 더 강력한 지도자여야만 다스릴 수 있다는 게 전두광의 생각이다. 자신이 그 ‘더 강력한 지도자’이며 ‘오직 자신만이 세상을 바꿀 수 있다’는 오만이 전두광의 광기어린 눈빛에 투영된다.

시민은 IMF와 국정농단을 겪으며 ‘불굴의 용기와 행동하는 지성, 깨어있는 양심’은 폭력이 아니어도 충분히 세상을 바꿀 수 있다는 것을 체득했다. 세월호 참사와 국정농단 때도 폭력이 아닌 촛불로 세상을 바꿨다.

현실의 대통령은 “야당의 폭거로 국가 기능이 무력화했다”는 이유로 계엄을 선포했지만, 시민은 이번에도 ‘불굴의 용기와 행동하는 지성’으로 국회 진입을 시도하려는 무장 군인을 온몸으로 막아섰다. 그대로인 것 같지만, ‘서울의 밤’이 지난 세상은 꽤 바뀌었다.

“실패하면 반역, 성공하면 혁명 아입니까.”

영화는 반역이 아닌 혁명으로 끝을 맺는다. 국가권력을 송두리째 삼키기 위해 자신의 모든 것을 걸었다는 상징적 대사가 일명 ‘실반성혁’이다.

‘서울의 밤’에 등장한 계엄군은 성패와 크게 상관없는 입장이다. 상명하복이 기본이지만, 평범한 시민에게 총을 겨누거나, 국회에 진입해 국회의원을 체포하기에는 명분이 약했다.

무엇보다 행정부 수반이자 군통수권자의 명령보다 국가와 시민의 안전을 지키는 게 더 큰 소임이라는 것을 군은 모르지 않는다. 혁명을 외치기에는 작전에 강제로 동원된 ‘계엄군’ 앞에 선 최대 권력 시민이 ‘넘사벽’ 자체였다.

처음부터 이길 수 없는 싸움. 현실은 영화같지 않다는 게 또 한 번 증명된 ‘서울의 밤’이다. intellybeast@sportsseoul.com

기사추천

6

![‘동성 키스신’으로 화제 모았던 혜리, 이번엔 파격 비키니 뒤태 공개[★SNS]](https://file.sportsseoul.com/svc/desking/1000/index/202503/A1500415_5_20250313134655.png)

![K-POP 최고를 가린다…제34회 서울가요대상 본상 투표 24일 시작 [34th 서울가요대상]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/03/24/news-p.v1.20250324.1921d3a0042f451981c3bde33db697c4_P1.jpg)

![창원NC파크 구조물 낙하 사고→한 명은 머리 수술, 한 명은 쇄골 부상 치료 중 [SS현장]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/03/29/news-p.v1.20250329.36a908b749634fa3805e0ecf194cc02d_R.jpg)