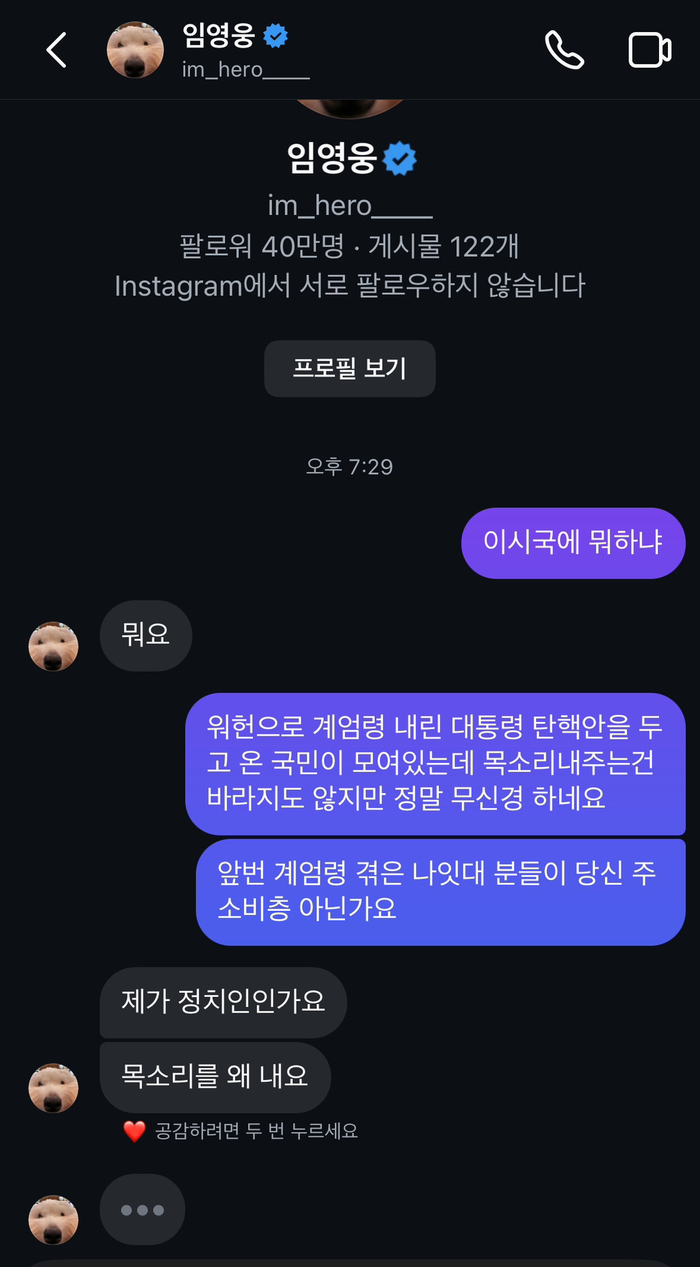

[스포츠서울 | 함상범 기자] 분노가 아니다. 실망감이다. 12.3 비상계엄 사태 이후 “정치인도 아닌데 목소리를 왜 내요?”라고 말한 가수 임영웅을 향한 불편한 감정이다. 탄탄하게 유지해 온 대한민국 민주주의를 단숨에 퇴보시킨 계엄령 선포에 유보적인 태도를 비친 면이 커다란 실망을 낳았다.

비난이 거세다. 시민 의식 소명 부족이라는 게 이유다. 12.3 비상계엄은 여야가 타협하지 못해 싸우는 정치적 사안이 아니다. 국민으로부터 권력을 위임받았다는 사실을 인지하지 못하고, 국민에게 총을 겨눈 비정상적 권력욕의 결과물이다. 폭력으로 권력을 더 강화하려 한 친위 쿠데타다. ‘중립 기어’가 필요 없는 악이다.

“상황에 따라 빠져나가려는 임영웅의 방관자적 태도는 어렵게 쌓은 한국의 역사를 누릴 한국인의 자격이 없다”고 한 김갑수 문화평론가의 비판에 수긍이 간다. 피·땀·눈물로 얻은 민주주의의 상징인 국회의사당을 쳐들어온 군대를 봤다면 고개를 끄덕일 수밖에 없다.

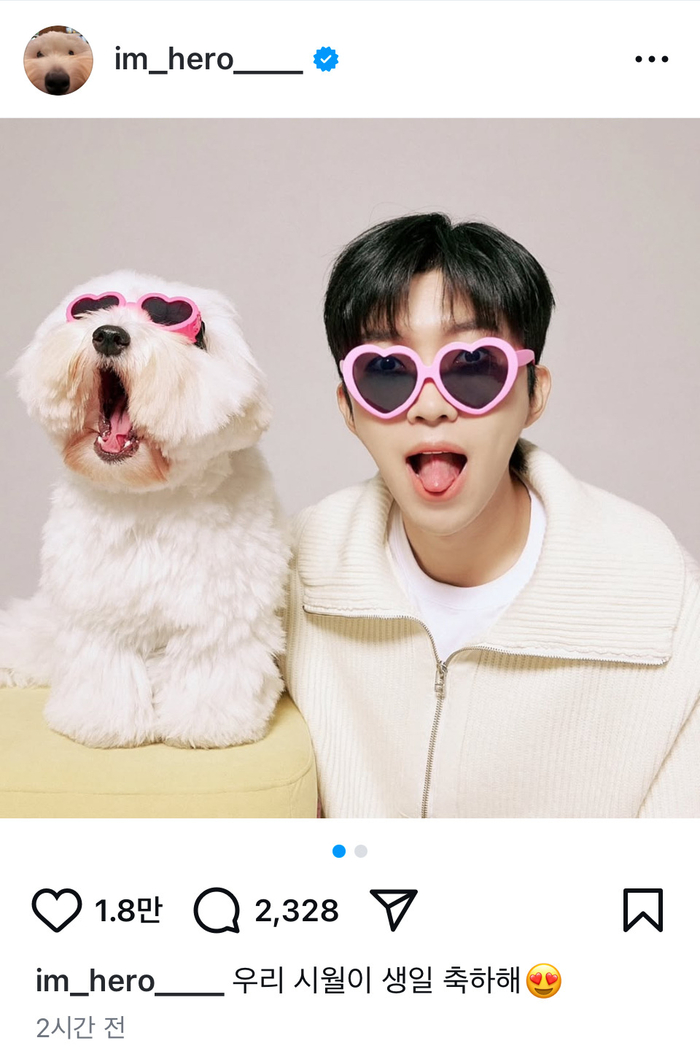

“뭐요?”로 시작한 짧은 문장은 후폭풍을 몰고 왔다. 임영웅에겐 데뷔 후 첫 위기다. 철옹성 같은 이미지에 크게 금이 갔다. “임뭐요?”라는 불명예스러운 별명도 생겼다. 선한 영향력으로 쌓은 금자탑이 무너지는 모양새다. 기부에 늘 앞장섰고, 중장년층 팬들을 위한 통 큰 역조공은 아이돌 팬의 부러움을 샀던 그다. 건강에 늘 유의하라는 진심은 부모님을 사랑하는 2030의 마음도 울렸다.

팬덤 ‘영웅시대’가 아니어도 대다수가 올바른 언행을 해온 임영웅을 긍정적으로 바라봤다. 오죽하면 세종대왕, 이순신과 더불어 대한민국에서 절대 건드려선 안 되는 삼대장으로 꼽혔을까. 그 근간이 흔들리고 있는 셈이다.

침묵으로 일관하는 소속사의 대처도 임영웅의 악영향에 불을 지피고 있다. “죄송하다” “성급했다” “잘 알지 못했다” 수준의 사과라도 했다면 해결될 수 있는 문제를 방치하고 있다. 대중은 정치적 사안에 적극적일 수 없는 인기 가수의 입장을 충분히 알고 있다. 이승환처럼 앞장 서길 바라는 게 아니다. 10여일이 지났음에도 임영웅을 향한 비판은 줄어들지 않고 있는 건 그만큼 실망이 크단 방증이다. 늦었더라도 어서 도의적인 사과라도 하는 것이 번지는 불길을 막을 방법이다.

만약 쿠데타 세력이 계엄에 성공했다면 어땠을까. 임영웅은 지금의 영광을 누릴 수 있을까. 명분 없이 권력을 찬탈한 위정자의 홍보용 노리개가 됐을지도 모른다. 누구보다 빨리 자유를 잃었을 가능성이 크다. 쿠데타 세력을 비난하는 임영웅의 팬들은 무참히 짓밟힐 수 있다. 끔찍한 일이 꼭 정치권 안에서만 벌어지리란 법도 없다. 대중이 진정 실망하는 대목이다. 그리고 내란의 주동자는 아직 체포되지 않았다. intellybeast@sportseoul.com

기사추천

134

![‘동성 키스신’으로 화제 모았던 혜리, 이번엔 파격 비키니 뒤태 공개[★SNS]](https://file.sportsseoul.com/svc/desking/1000/index/202503/A1500415_5_20250313134655.png)

![K-POP 최고를 가린다…제34회 서울가요대상 본상 투표 24일 시작 [34th 서울가요대상]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/03/24/news-p.v1.20250324.1921d3a0042f451981c3bde33db697c4_P1.jpg)

![창원NC파크 구조물 낙하 사고→한 명은 머리 수술, 한 명은 쇄골 부상 치료 중 [SS현장]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/03/29/news-p.v1.20250329.36a908b749634fa3805e0ecf194cc02d_R.jpg)