[스포츠서울 | 원성윤 기자] 학전(學田). ‘배우는 못자리’란 뜻이다. 1991년 개관한 이곳은 이름처럼 숱한 대중문화인을 양성했다. 황정민, 설경구, 장현성, 김윤석, 조승우, 윤도현, 이정은 등 기라성같은 배우와 가수들이 학전무대를 통해 성장했다.

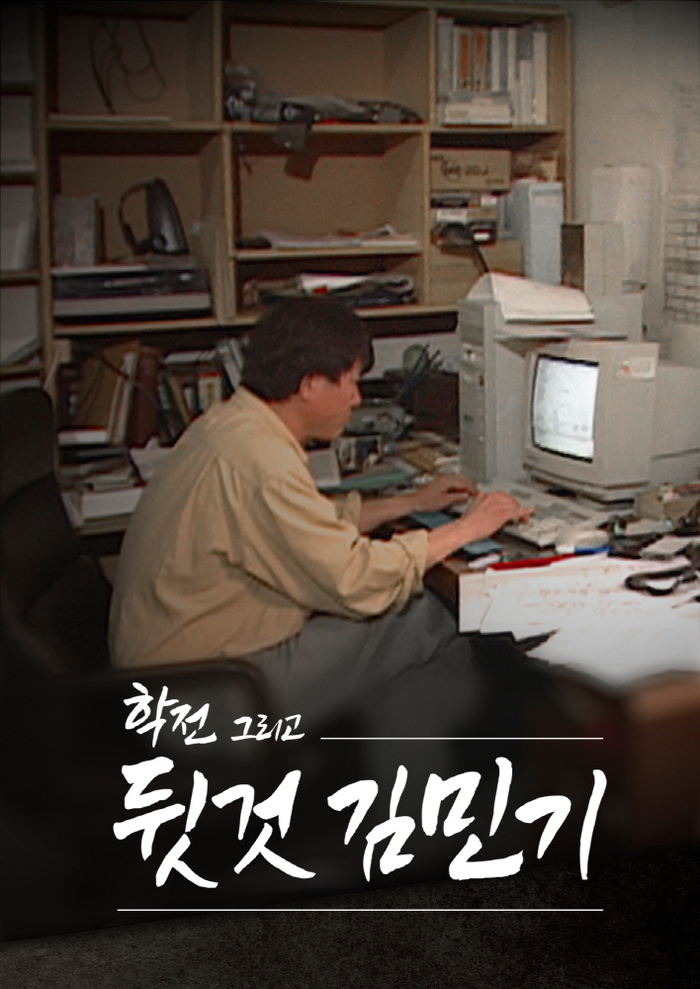

지난 5일 종영한 SBS 3부작 다큐멘터리 ‘학전 그리고 뒷것 김민기’는 스스로 ‘뒷것’을 자처하며 학전극단 에서 ‘앞것’인 스타들을 키워낸 김민기를 조명한 작품이다. 단순히 학전을 거쳐간 배우들의 이야기 외에도 야학, 어린이집 건립, 농사일 등 그간 알려지지 않은 이야기가 방송되며 먹먹한 감동을 남겼다.

다큐멘터리의 실제 ‘뒷것’이기도 했던 김명정 작가는 지난 2010년 MBC ‘놀러와’의 ‘쎄시봉 특집’을 주도했던 ‘올드케이팝’ 대모다. 김작가는 7일 스포츠서울과 인터뷰에서 “암투병 중인 김민기 선생님이 학전 폐관 전 마음의 준비를 하시고 자료를 정리하고 계신다는 소식을 들었다”며 “너무 아깝다는 생각에 이 작품에 뛰어들었다”고 밝혔다.

◇ 김민기의 학전(學田), 그 뿌리는 농사꾼에서 시작됐다

2018년 9월 18일. JTBC ‘뉴스룸’에 김민기가 출연했다. 앵커 손석희는 그를 스튜디오에 놓고 이렇게 말했다.

“그간 많은 분을 이 자리에 모셨지만, 오늘은 우리 대중음악사의 큰 강줄기에서 발원지에 있는 분을 만나 뵙는 것 같습니다. 어쩌면 오늘 이후로 문화초대석은 그만해도 될 것 같네요.”

극찬이었다. 숱한 인터뷰를 해온 손석희는 김민기 앞에선 순수한 아이와 같았다. 김 작가의 늦둥이 막내 아들은 엄마에게 “김민기가 누군데 저렇게 쩔쩔매냐”고 물었다. 저릿하게 다가왔다. 김민기를 꼭 섭외해야겠다고 마음 먹었다.

실상 13년 전 ‘쎄시봉특집’을 기획할 때 한차례 퇴짜를 맞은 바 있다.

“죄송합니다. 못하겠습니다.” 정중하고 빈틈없는 거절이었다.

세월이 흘렀다. 김민기가 암투병에 접어들었다. ‘학전’이 폐관을 결정했다. 가까스로 허락을 얻어냈다. 단 ‘인간 김민기’가 아닌 ‘학전’을 조명한다는 전제 조건을 달았다. 학전과 김민기는 동일체지만, 그를 빼놓곤 이야기 할 순 없었다.

양희은은 김민기를 향해 ‘석구’라고 불렀다. ‘구석’을 뒤집은 단어다. 그 정도로 눈에 띄는 걸 극히 꺼렸다. 스스로를 규정한 ‘뒷것’은 다큐 제목이 됐다. 반대의 목소리도 만만치 않았지만 김 작가의 주장으로 간신히 관철됐다.

김 작가는 “내게 ‘뒷것’은 중요한 키워드였다. 선생은 천재가수, 음악인이라는 수식어를 싫어했다. 하지만 스스로를 유일하게 표현한 단어가 ‘뒷것’이었고 실제로도 뒷것의 삶을 살았다. 조명 받는 사람은 앞것이라는 철저한 관념아래 살았다”며 “학전의 독특한 시스템이었던 최초의 기록들은 그의 기질과 닮아있다. 동일한 생명체로 느껴졌다”고 말했다.

김민기는 1980년 전두환 신군부가 집권한 이후 종적을 감췄다. 조영남은 “김민기가 죽었다는 소문을 들었다”고통곡하며 노래 ‘떠나간 김군에게’를 만들었다.

김민기는 다큐멘터리에서 “내 처지가 움직이려고 해도 다 장악돼 있다. 벼랑 끝이었다”고 회고했다. 기관원이 늘 동태를 살폈다. 유신정권이 들어선 1972년, 대학생들의 저항가였던 ‘아침이슬’을 만들었단 이유에서다. 중앙정보부에 끌려갔다. 모진 매질이 시작됐다. 풀려난 뒤 세상에서 잊힌 사람이 될 수밖에 없었다.

그는 농부가 됐다. 경기도 연천군 민간인 통제구역으로 흘러갔다. 한번도 농사를 지어본 적 없었다. 동네 사람들과 같이 일했다. 모내기를 하며 어우러졌다. 김민기는 “하루 24시간이 살아있는 느낌이었다. 모든 게 좋았다”고 술회했다. 비상한 머리는 농촌에서도 번뜩였다. 직접 생산자와 소비자를 이어주는 유통 판로를 이어줬다. 생산자에겐 제값을, 소비자에겐 싼값을 제공했다.

기쁨은 오래가지 않았다. 살던 집이 알 수 없는 이유로 전소됐다. 때마침 눈이 내렸다. 함박눈 사이 화마가 사그라들었다. 묵묵히 지켜봤다. 슈퍼에서 사온 막걸리를 놓고 한 주민과 밤새 마셨다. 떠밀리듯 그렇게 연천을 떠났다.

김 작가는 ‘학전’이라는 이름에 대해 “중앙정보부 눈을 피해 경기도 연천군에서 농사꾼으로 살면서 그때 새긴 철학이 대학로 이름에 그대로 반영된 것”이라며 “실제로 학전을 거친 배우들을 6개월에 한번씩 영화판 등으로 떠나보내며 못자리를 역할을 했다”고 설명했다. socool@sportsseoul.com

인터뷰②로 이어집니다

기사추천

7

![[단독] ‘김미화 외도 주장’ 전남편, 항소심서도 유죄](https://file.sportsseoul.com/svc/desking/1000/index/202411/A1476956_4_20241117090317.jpg)