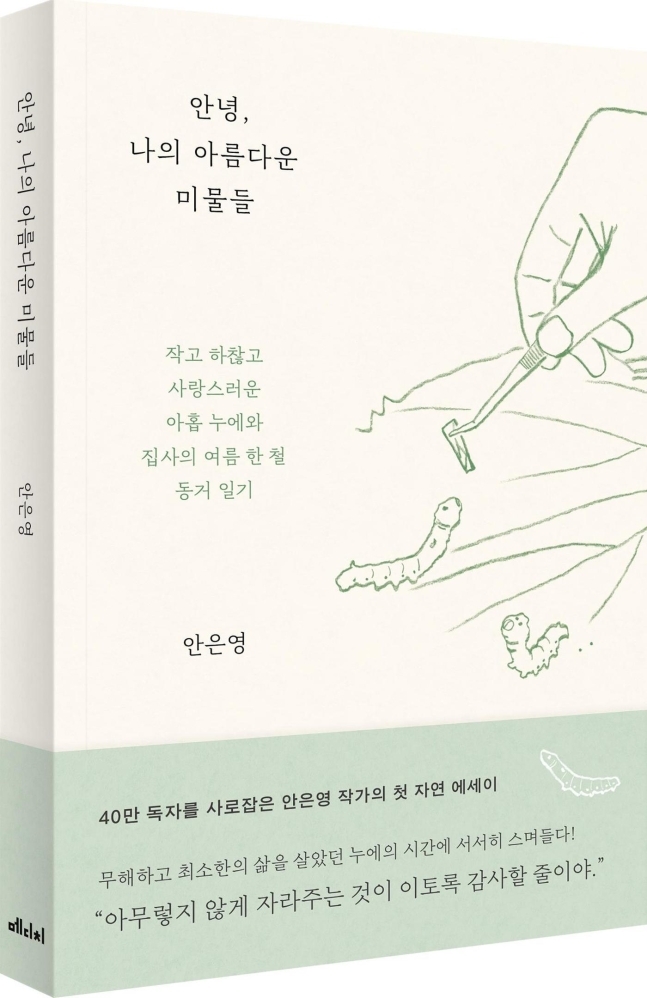

[주목할만한 신간] 안은영 에세이 ‘안녕, 나의 아름다운 미물들’

[스포츠서울 | 박효실 기자] 지난 여름 베스트셀러 작가에서 숲해설가로 변신한 안은영 작가와 만났을 때 우연한 계기로 누에를 키우게 됐다는 소식을 들었다. 뽕잎 갉던 아홉 마리 누에가 세상 신묘한 고치를 짓더니 마침내 누에나방이 됐다는 이야기를 들으며 “아, 이건 정말 글로 쓰면 좋겠어요”라고 호응했던 기억이 난다.

술안주로 그렇게 번데기를 먹으면서도, 번데기가 자라 누에나방이 되는 줄은 몰랐다. 누에나방은 카리스마 넘치는 외관을 가진 녀석이었다. 마스카라를 올린 듯 화려한 더듬이며 뽀얀 털에 덮힌 몸은 귀티가 줄줄 흘렀다.

고작 50일만에 알에서 애벌레, 번데기, 그리고 완성체인 나방으로 매번 이토록 완벽하게 다른 변신을 하는 생물이라니! 어메이징 누에의 첫 인상은 강렬했다.

안은영 작가의 신간 ‘안녕, 나의 아름다운 미물들’은 짧고 찬란했던 여름을 온전히 아홉마리 누에에게 내준 신실한 누에집사의 연서다.

폭풍 성장하는 지우개똥들에게 덕통사고를 당한 작가는 누에를 먹이느라 기꺼이 뽕잎 심마니가 되어 숲을 누볐고, 이마만 보고도 아홉마리를 구분하는 누에 광인이 되었다. 누에에 빠진 작가는 누에똥(잠분) 처리에도 갸륵한 정성을 발휘한다.

책상을 뒤져 넓적한 붓 하나와 OHP 필름을 찾아냈다. 뽕잎 한 장을 찢어 넣어주고 누에들이 먹이에 몰려간 틈을 타 붓으로 조심스레 똥을 쓸어모았다. 적당히 자른 OHP 필름을 쓰레받기 삼아 똥을 걷어내고 바닥에는 키친타월을 깔았다. 둥지가 이보다 더 보송보송할 수가 없었다. 깨끗한 둥지에서 쉬고 있는 누에들을 보니 뿌듯함이 머리끝까지 밀려왔다. 그러나 자부심은 곧바로 나락으로 곤두박질쳤다. 누에 똥 청소가 이렇게 기뻐할 일이란 말인가. (47쪽)

생략된 누에 기르기 주의사항은 열개쯤 되었다. 손은 반드시 수돗물로 비누 없이 씻을 것, 잠깐 지켜봤을 뿐인데 한 시간이 훌쩍 흘러버렸다고 나를 원망하지 말 것, 혹시 누에에게 말을 걸고 싶거나 별명을 붙여주고 싶거들랑 애벌레랑 산다고 나를 놀렸던 일을 사과하길 바람.(64쪽)

우리는 사랑에 빠지면 상대라는 세계를 속속들이 탐색하게 된다. 누에는 작가를 조선시대 왕실의 중요한 행사였던 친잠례(누에치기를 기념해 올리는 제례)로 데려갔고, 기꺼이 잠모(누에치는 사람)의 사명감을 불어넣었다. 작가가 직접 그린 삽화로 등장하는 누에들은 자신의 시점으로 집사에게 말을 걸고 존재를 증명했다.

우리 조상의 입에서 나온 실로 가야금이라는 악기가 나왔대. 태양과 비바람에 5년은 족히 말린 오동나무와 누에고치 실이 만나 우륵의 가야금이 탄생한 거라고. 일의 시작이라는 뜻의 ‘실마리’도 우리로부터 나왔지. 옛날엔 고치의 실마리를 잘 찾는 사람만이 누에치기 전문가라고 불릴 수 있었어. 우리는 오랫동안 사람들 가까이에서 친근하면서도 귀한 대접을 받아왔다 이 말이야. (203쪽)

꼬물대던 누에의 일생을 함께한 작가는 그 특별한 시간이 준 깨달음을 고백한다. 손톱만 한 동거충들은 이름과 개성을 가진 누에들로 한 생을 살다가 가을이 오기 전 차례로 은사시나무 아래 묻혔다. 아홉 누에 중 가장 늦되던 막냉이가 애벌레 시절 요람이었던 뽕잎 위에서 마지막 숨을 뱉을 때는 저절로 울컥한 심정이 된다.

누에나방들이 정해진 바대로 생의 규칙을 수행하는 것을 지켜보면서 나는 점점 어떤 숭고함에 사로잡혀 갔다. 우리는 하나의 생명으로 세상에 나와 소멸을 향해 뚜벅뚜벅 나아간다는 삶의 준엄한 질서를 배웠다. 고명한 학자의 저술이나 냉철한 선각자의 강의에서가 아닌, 날개가 있어도 날지 못하는 누에나방 따위에게 정통으로 저격당한 인생의 준비였다. (223쪽)

gag11@sportsseoul.com

기사추천

0

![[단독] 이상민 "10년 만에 만난 전 여친, 진지하게 재회하고 싶어"](https://file.sportsseoul.com/svc/desking/1000/index/202409/A1465182_4_20240930144604.jpg)